上代倭語と宮古方言と、新里先生

宮古島方言には、上代の倭語(=やまとことば)が多く残っているという。

「上代」という言葉は一般的に、平安京遷都(延暦一三年)以前の時代を指す。

日本史でいうと奈良時代とか、それ以前の大和・飛鳥時代だ。

その「上代」の始点は「文学が発生してから」とされている。

…うりゃー、いつがらー?(それはいつだろう?)

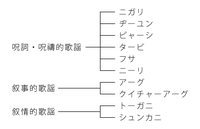

口承で受け継がれた祭祀儀礼のうた(呪詛、祈祷など)や神話・物語、それがやがて大陸から入ってきた文字によりはじめは剣銘文として、そして木簡、のちには紙に記録され、遺されるようになる。

そんなものものの始点なんて、特定不可能だ。はい始まり!なんていう区切りじゃなくて、フェードインだ。

倭語(または和語)というのは、読んで字の如く日本の言葉だ。

海を渡ってきた言葉=外来語、漢語に対して使う。

倭語の中でも1200年以上前の古い言葉=上代倭語との関連を解き明かすことを長年研究していらっしゃる方がいる。

ふるさとの大先輩であり、そして方言研究の大先輩ともなる。

新里博(あらざと・ひろし)先生のこと

1923(大正12)年、伊良部島生まれ。

この世代はまだまだ方言が母語であり、共通語は学校に上がってから習うものだった。

「学問をしたい」と10代半ばで上京、生活のために働くうちに時代は戦争へ。兵役につき、復員後は家族のために働き、ようやく大学に入ったのは40歳を過ぎてから。大学院まで進み、博士課程を単位取得終了。

今年84歳になるというが、そうは思えないぐらい顔色も良く、若々しくていらっしゃる。宮古方言についてお話をなさるときの目は本当に輝いている。まだまだ探求者だ。

万葉集、古事記そのた古文献に遺された語を幅広く、しかし徹底的に研究。

また、1967年から1990年代まで、何度かに分けて宮古に長期滞在し、島々の古老に念入りな聞き取り調査もなさっている。

古文献に遺された言葉と宮古方言の語彙を比較して、新里先生が出された結論は、「宮古方言は上代和語の化石である」ということ。

「上代の化石」たる方言

中国大陸から文字(漢字)文化が伝わって以来、明治の頃までの長い長い間、公式文書はすべて漢文である。なので、漢字の読み書きの資質が重要で、上代から中世にかけては朝廷内に外国人(渡来人)の役人が多く登用されるようになる。そして平安時代になると文学の中心も和歌から漢詩へ移り、日常語も漢語由来の言葉の影響を受け、変化をし始める。

そんな大陸からの漢語に影響される以前の、日本古来の言葉、つまり「上代倭語」の原型に近い語彙が宮古方言にはかなり残っている、というのが、新里先生のご持論である。

方言が古語に似ている、という話は昔、国語の先生からよく聞いた話。でもあのころは、それにも反応しないぐらい方言への興味も薄かった。

方言に興味を持つようになった今、同じ古文を読むとき、宮古方言の知識があると標準語のそれと相補的になって理解しやすい、と思う。

現在の共通語の知識だけでも、古文を読んでまったく意味が分からないということはないが、全く違うように見えていた言葉に共通点を発見するようになってくると、おもしろい。

「古語と方言は似ているらしい」という記憶と、自分の知っているわずかな方言語彙と新たに覚え始めた方言とをつかって、去年、私がこのブログで始めた「方言の語源を古語に求める」という作業。

新里先生は、もう何十年も前から、古語と方言をつきあわせることをもっと詳細に、もっと大きなスケールでなさっている。

宮古方言勉強会

その新里先生が、昨年(2006年)末からこれまでに4回、渋谷で宮古方言勉強会を開いてくださっている。

私も仲間に入れていただいて、講義を受けている。

私は、方言をあまり知らない。一方、新里先生は方言の母語話者である上に、その言葉を突き詰めて研究し、関連文献すべてひと通り理解していらっしゃる。

先生のおっしゃる方言と古語との関連性は、強い強い裏付けに支えられて、とても説得力がある。

これまでの講義に、私がすでにこのブログに掲載したものに関するものもいくつか出てきて、ひとつひとつに一喜一憂している。

先生の解釈と自分の考えが合致していたものもは、純粋にうれしく思うが、

間違っていたり理解不足で説明の悪かったな、と思う箇所もあり、いろいろと修正したくなる。さらに新しく知ったこと、前より詳しく理解できたことなども前に書いたものに付け足したくなる。

たくさんありすぎて、頭の中が整理できなくて、結局何もやっていないのだが…。

上手くいえないが本当に、中身の濃い講義だ。

それをどうやって自分の中に吸収しよう

間違いや説明不足だった記事への対応。しばらくこれに悩んでいた。

すでにつくったものに加筆して修正するほうがいいのか、それとも新しい記事で修正を知らせるほうが良いのか。

でも、ブログというもののつくりを考えてみたら、過去の記事が読まれるということは少ない。記録としての情報よりも更新される情報のほうが優位性が高い。

その特性を考えて、今後の新しい記事の中で徐々に修正していくことにした。

それに、

間違ったことを書いた記事だって、過去の自分の記録だ。

間違ったことに気づくようになったのは、自分が成長したことの証だ。

だからやっぱり、残しておくことにした。

もうひとつの気づき

そうしばらく悩んで記事の更新を控えていた頃、ブログの表からは見えない部分のデータを整理する作業をしていた。

そんな構造部分の作業だけなら別に、苦手なデザインに手を出す必要もないのだけれど、あえて見た目をも変えることにした。

一年前にブログを始めた頃から、方言に対する考え方が変わった。それをデザインに反映させることにした。

宮古島だけの地図が嫌になった。

一年前は、同じ宮古方言に含まれる伊良部や池間や多良間など、いわゆる「宮古諸島」の方言全体を見ていなかった。自分のいた地域の方言のことだけを考えていた。方言があれこれ違う所をひとくくりにするのは失礼じゃないかと思っていた。

けれど、同じ方言圏に属すということは、違いよりも共通点の方が圧倒的に多いのだ。それを考えずに他の島の地図を省いてしまったのは、逆に失礼だと思うようになった。

では全宮古諸島の地図を、とも思ったが、このサイズでは難しい。

ある雑誌の使用権フリーの白地図データを使っていたのだが、日本全図に対しては、宮古島ですら小さすぎて島の形がデフォルメされていて、周辺の島々だと原形をとどめていなかったり大神・水納に至っては点すら存在しなかったりと、使える状態でなかった。

そういうわけで、共通の風景を探すことにした。それで、ガジュマルである。

学校や公園などでもよく見かける親しい樹でもあり、ウタキ(御嶽)やガー(井戸)のような神聖な場所には野生のまま美しく生い茂る、近寄りがたい樹でもある。

枝から垂れる髭のような細長い根っこや、地面をワイーと(しっかりと)つかむ力強い根っこは、その地との結びつきを連想させる。

だから、この樹の魔力を借りてみることにした。

中身もデザインも無事変えたところで、以上、一応の所信表明…みたいなものを書いてみた。

- 参考サイト

-

宮古毎日新聞 2003年6月3日

http://www.cosmos.ne.jp/~miyako-m/htm/hanasima/030603.htm - 参考文献

-

- 『日本古典文学史』 双文社出版, 1987年 「第一章 上代の文学」毛利正守

- 『宮古古諺音義』新里博 著, 渋谷書言大学事務局, 2003年

更新履歴

【2007年5月30日夜】

前の晩に自分の書いた文章があまりにもひどいので(半分寝ていたから)修正。眠いときは素直に寝ましょう。

この記事へのコメント

at 2007年07月21日 08:55

at 2007年07月21日 08:55コメントどうもありがとうございます。

同じ日本古語から子音や母音それぞれの変化をとげて、今の共通語やそれぞれの地域の方言になっているわけですが、千数百年の時間を地理的に隔てられるとやはり、違いも大きくなりますよね。

もとの言葉が何か、ということが分かれば、今の言葉(方言も共通語も)をもっと理解できるはず、そう思ってこのブログを書いています。

私の方こそ、関さんのブログでいつも勉強させていただいています。

歌が分からない!と思ったら関さんのブログに直行です。

紹介していただけるなんて光栄です。ぜひよろしくお願いします。

at 2007年07月25日 08:01

at 2007年07月25日 08:01Qちゃんのくまかま掲示板投稿を読んでいて、「新里先生」という記憶の無い名前が出てきました。

「新里先生」で検索してここにたどり着きました。

お知らせがあります。

Qちゃんのことではなく、遠藤先生の事です。

今年もまた東京男声合唱フェスティバルがあります。

11月13日です。

また正式にご案内しますのでQちゃん初ちゃんと一緒にお越しください。遠藤先生が「今年も来てくれるだろうか」と気にしていました。

勿論しのりんも出演します。

素晴らしい感性で上代倭語を研究されていることがわかりました。

50年前、高校の古語の授業で先生から「古語は地方に残る」と教わりました。

そのことが最もよく当てはまるのが宮古だと今知りました。

是非とも上代倭語辞典を出版して戴きたいと思います。

親子で実現して欲しい。

最近「なりやまあやぐ」を訳してみましたが

難しいですねえ。

子母音が少し変化しているだけで、私たちはとまどってしまうようです。

構文や内容はそれほど違わないのに。

やはり子供のころから聴いている母「国」語というのは大切ですね。

これからも勉強させてください。

ありがとうございます。

私のブログでこちらを紹介させてもらってもいいでしょうか?