「宮古島の神歌と古謡2010」 応援企画! #3

おはようございます。

昨日は東京もびっくりするぐらい気温が上がりました。私が上京してからすでに干支も一回りしていますが、記憶にある限り、ここが12月に24℃なんて初めてです。のぼせました。

そういえば、宮古でもこの時期、下がりかけていた気温が一気に上がり、夏が戻ってきたようになることがあります。例年、旧暦の10月頃(新暦だとだいたい11月~12月上旬)のことなので、これを「ジュウガツ ナツガマ [dʒuːgatsɨ natsɨgama](=十月夏がま)」というのだと、宮古にいた頃、祖母に教わりました。十月小夏。

さて、昨日の続きを書きます。昨晩には記事を上げたかったのですが、どうも遅くなってしまいました。すみません。

祖神祭(ウヤガン[ʊjagam̩]~ウヤーン[ʊjaːm̩])

宮古島の北部、狩俣と島尻の祭祀として有名です。現在は担い手がいなく途絶えてしまっていると聞きます。

昨日と同様、まずはこの祭祀は何ぞや、ということを『沖縄大百科事典』(沖縄タイムス社,1983)から引用します。

- ウヤガン〔祖神〕

- 宮古諸島の大神島、宮古島の狩俣・島尻両部落の3ヵ所で現在も行われる秘祭。大神島では旧暦6~10月、狩俣・島尻では大神島のウヤガンが終わった後の旧暦10~12月までの3ヵ月間に、5回にわたる夜籠もりを中心として行われる。(中略)いずれも12人のウヤガンという

神女 によって行われる。また日取りは*ピューズヌシュー(日取り主)が決める。(後略)…『沖縄大百科事典』pp.319~320, 沖縄タイムス社, 1983年

あっ、大神島もあったんだ。うわー、すみません。大神、狩俣、島尻の3集落ですね。

もうひとつ文献引用しましょう。

ウヤガン祭りは、祖神が現世に来訪し、ムラの豊穣と繁栄を予祝する祭りで、宮古の大神島、島尻、狩俣で行われている。

(中略)ウヤガンは原則非公開で、夜籠もりはもちろん、集落のお祓いも見てはいけないと言われている。参加者は女性のみで、男たち、家族の者にも一切秘密裏に行われる。…大城宏明「島尻のウヤガン(祖神)」,

「別冊太陽 祭礼~神と人との饗宴~」pp.120, 平凡社, 2006年

あと、狩俣では「ウヤーン」というそうです(おそらく、[ʊjagam̩] > [ʊjaʔam̩] > [ʊjaːm̩]という変化)。

私はこの祭りの存在を大人になってから初めて知ったのですが、非公開とは…そりゃ、他集落の子どもには知る由もありませんね。(その歌を今日、この東京で聴くんだ…)

それでは「ウヤガン」という言葉について見ていきたいと思います。

ウヤ(オヤ=祖)」+「カン(カム̩=神) = 「ウヤガン」

ほとんど「ウヤ」と表記されますが「オヤ(親)」のことです。宮古方言のオ段音が、共通語のオ段音と違いウ段音に近い発音をするため、「ウ」で書かれることが多いのですが、厳密にはウ段とオ段の対立はちゃんとあります(ウ[u]、オ[ʊ])。少なくとももう少し上の世代までは。ですので、ここでは、以下表記を「オヤ」とします。

さて、これまで見聞きしたことをまとめると、「オヤ[ʊja」という語はおもに次のような意味を持っています。

- 祖先

- その土地の支配者

- (士族語で)父親

それに、「カン[kam̩]」つまり「神」がついて「オヤガン」。連濁しています。

祖神、というと集落を作った神様、自分たちのルーツですから、「生みの親である神様」ということになるのだと思います。

ついでに、「神[kam̩]」の発音記号にもご注目ください。「ン」の音が[n̩]ではなく[m̩]ですね。

じつは、池間系をのぞくほとんどの宮古方言では、「ン」の音を[n̩]と[m̩]2種類、区別しています。

この場合、かなで書くと「カン」となるものは2種類あります。「神[kam̩]」と「蟹[kan̩]」です。便宜上[m̩]のほうは今後 /ム̩/ と表記します。

- 神: /カム̩/[kam̩] (< [kami])

- 蟹: /カン/[kan̩] (< [kani])

宮古方言の接続詞は、前につく語の語尾と影響を受けますので、後ろに助詞「は」とか「を」が付くともっとわかりやすい。以下をご覧ください。(しかし、神と蟹を並べて書くとなんだか怒られそうな気がしますね…)

- 神は[kam̩ma], 神を:[kam̩ mʊ]

- 蟹は[kan̩na], 蟹を:[kan̩ nʊ]

(しかし、神と蟹を並べて書くとなんだか怒られそうな気がしますね…)

あとは、海[yim̩]と犬[yin̩]も同様ですね。

ということで、「ウヤガン」を実際の発音に近づくように、なおかつ「ン」の発音の区別を盛り込んでカタカナ表記すると「オヤガム̩(祖神)となります。(…かけ離れたような気も、しなくはない。)

「ウヤガン」の語を解くのに結構長くなってしまいました。

フサ

コンサートのフライヤーによると、このウヤガンの中で唄われる「フサ」というものが披露されるとのこと。「フサ[f̩sa]」といえば方言で「草」のこと、年か思い浮かばない、私。またも文献に頼ります。

- ふさ(フサ)

- (前略)①宮古の歌謡ジャンル名。狩俣と島尻で神女が伝承している神歌。狩俣では「カンフサ(神草)」、または単に「フサ」、島尻では「スサ」という。語義については、フーニガイ(冬祭り・祖神祭)の時、山ごもりをする神女が草冠を被り祖神と化すが、これを象徴的にいったものか。(後略)

新里幸昭『宮古の歌謡付・宮古歌謡語辞典』p.329, 沖縄タイムス社, 2003年

そうか、本当に「草」なんですね。そして、歌のジャンル名。えええっ、ジャンル名!!

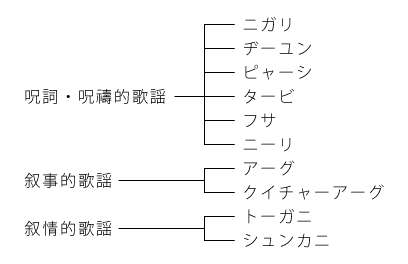

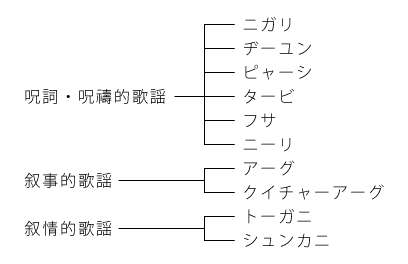

さて、ジャンルという話がでたので、同文献に記載の宮古の歌謡の分類表も引用してみます。

新里幸昭『宮古の歌謡付・宮古歌謡語辞典』p.24, 沖縄タイムス社, 2003年

原文は縦書き、横書き図はMotocaが作成。

ひゃ~、こんなにいっぱいあるんですね。私はアーグ、クイチャーアーグ、トーガニぐらいしか知りませんでした。この中でいわゆる「神歌」というのは「呪詞・呪禱的歌謡」という分類になるのでしょうか…。

カンナーギ(神名揚げ)

神歌の中に「カンナーギ アーグ(神名揚げ歌)」というのが出てきます。

カンは既出の通り「神」(/カム̩/[kam̩])、ナーギは「名挙げ(ナーギ)」で、名前を挙げてたたえる、称揚する。人に使うと「褒める」という意味もあるのだと習いました。

ユネーク

多良間からの古謡の紹介にありました、「ユネーク」。困ったことに、情報がほとんどありません。

上に引用した分類一覧にも見あたりませんし、ネットを調べても検索結果に出てくるのは「宮古の神歌と古謡(今日のと、去年の7月に行われた同コンサート)」の関連情報だけ。フライヤー、案内サイトで使われている文言がすべてです。

それにも「叙事詩を元にした労働歌」と書かれるばかりで、それ以上のことは何もわかりません。。

「叙事詩」を国語辞典で引くと「歴史的事件、英雄の事跡、神話などを題材に、民族または国民共同の意識を仮託した長大な韻文」

(goo辞書)

とあります。歴史上の英雄の伝記、史実、伝説などの内容でだということでしょうか。また「労働歌」ですから、農作業や家事などをしながら歌っていた歌、ということでしょうか。(「叙事詩」と見て、アイヌのユーカラ を思い浮かべました。宮古から遙か遠いところの文化ですが。)

を思い浮かべました。宮古から遙か遠いところの文化ですが。)

ユネーク…なんだろう。音からちょっと考えてみます。(多良間に知り合いがいないため、新里教室で習った範囲でしか多良間方言のことは分かりませんが)

宮古方言では前の記事で述べたとおり、歌謡のことを「アヤグ(アヤゴ;[ajagʊ])」または「(アーゴ;[aːgʊ])」といいますが、多良間方言では「エーグ(エーゴ;[ɛːgʊ])」となります。

ということは、ユネークの発音を宮古風に直すと「ユナーク(*[junaːku] または *[jʊnaːkʊ])」となるのだろうか?

では、これが何かしらの複合語だと仮定して、失敗を恐れずに分解を試みてみましょう(間違っていたらごめんなさい!誰か教えて~!)。

*[jʊnaːkʊ] < *[jʊnʊ aːkʊ] < [jʊnʊ aːgʊ] < [jʊː nʊ aːgʊ] ??

ということで、Motoca説、いやMotoca「案」(としておきましょう)です。

「世のアヤグ([jʊː nʊ aːgʊ])」、というのはどうでしょう。

本当に思いつきですので、間違っていたらごめんなさい。さっぱり自信がないのですが…。

「ユー(ヨー)[jʊː]」には「世の中」「現世」そして「時代」という意味があります。これはたしか沖縄全体で共通ですね。有名な「唐の世から大和の世 大和の世からアメリカ世 アメリカ世からまた大和 ひるまさ変わたるこのウチナー」という歌に出てくる「世=ユー」です。

叙事詩ですから、「その時代の歌」と言う意味で「世のアヤグ」案です。

鵜呑みにしないでくださいね、恐る恐る案ですので。会場で意味を教わることができると良いのですが(谷川先生の講演に期待)。

そろそろリミットですね。書くのはこの辺にします。夕方からのコンサートで幾つ答え合わせができるか、楽しみです。(いや、その前に音楽自体も楽しもうと思います、もちろん。)

参考文献一覧は後で書き足します(前回の記事も含めて)。ああ…。

note:

前回の記事の末尾に「語源の特定されていない方言については充て字をしない」と書きましたが、一つ付け加えると、意味の判明している語に対しては元の意味が明確に分かるような表記が望まれます。耳で聞こえる発音だけを頼りに、説明のないカタカナ表記にしてしまうと、宮古方言が日本語とかけ離れた言語のように見えてしまう。

宮古口のオヤ(祖先)が日本古語であるということは、どの研究者も言っているわけですから、やはりそのことが明確に分かるようになっているのが望ましい訳です。

新里先生方式の表記を早く覚えなければ…。

こんな楽しいブログが1年以上も中断中って、困りますねぇ(笑)

更新、お待ちしています。